大阪母性衛生学会40年の歩み

大阪府立母子保険総合医療センター名誉顧問

名誉会員 竹村 喬

1.はじめに

第42回日本母性衛生学会が大阪で開催されるに当り、荻田会長から、本会の理事会の席上、「大阪母性衛生学会が誕生して40年になるので、その歴史について"展示"をしては・・・」というご意向が披露された。理事会では、満場一致、賛意が表され、早速実行に移されることになった。その結果、本会の結成に直接関わった小生にお鉢が回り、これを作成することになった。そして、そのあらましを第40回大阪母性衛生学会学術集会で「記念講演」する機会を与えられた。

幸い、わが子のように育ててきた本会のことであり、阪神大震災で一部の紛失はあったものの、殆ど資料が手許にあったので、これらを整理し、できるだけ主観をまじえず、史実に忠実に、正確を期したつもりである。ここでは、展示の性格上、主として図表を用い、その大要を述べてみたい。

2.大阪母性衛生学会の設立

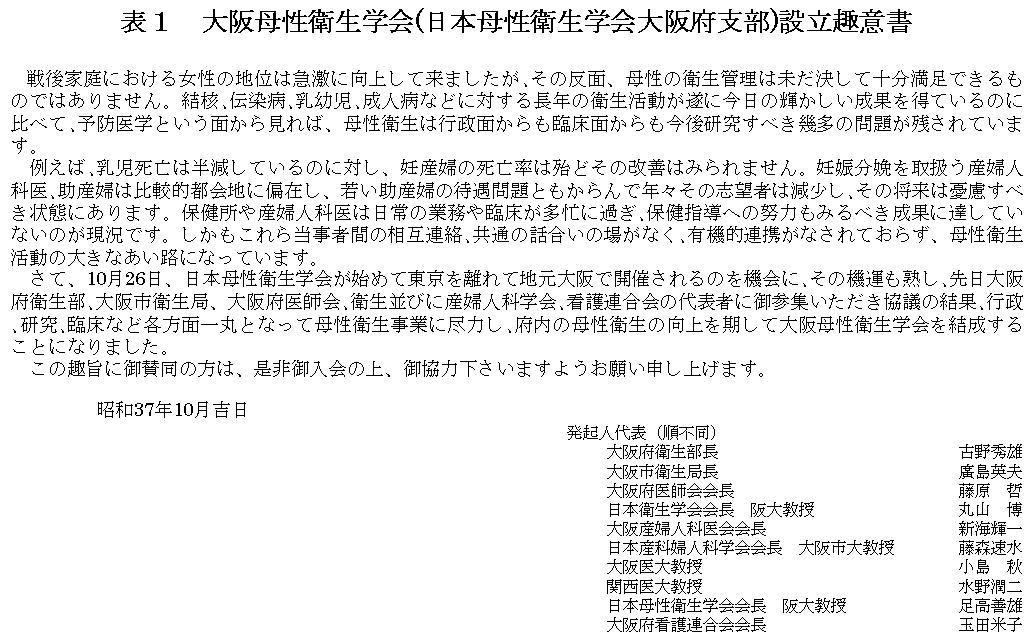

1)発起人準備会

第3回日本母性衛生学会が東京を離れて始めて当大阪で開催される(昭和37年10月26日)のを機に、地元大阪地区では大阪府支部結成の気運がみのり、古野府衛生部長、阪大足高教授の肝入りで同年10月17日発起人会の準備会が有恒クラブ(野村ビル)に於いて開かれた。席上、発起人会に向けて、設立趣意書や規約が討議された。

2)発起人会

発起人会は学会前夜の25日、府市の衛生行政当局、府医師会、産婦人科医会、府看護連合会の各代表者30名の出席を得て行われた。開会の辞(菅野講師)についで、古野大阪府衛生部長を座長に選出、座長より経過報告、細部について竹村講師より補足説明がなされた。これに対し、丸山教授より、学会に大事なことは自主性と主体性だから、それを尊重すべきではないかとの緊急動議があり、また藤原府医師会会長も、大阪の特殊性を強調された。この点について、森山教授から本部側の意見を述べられた。

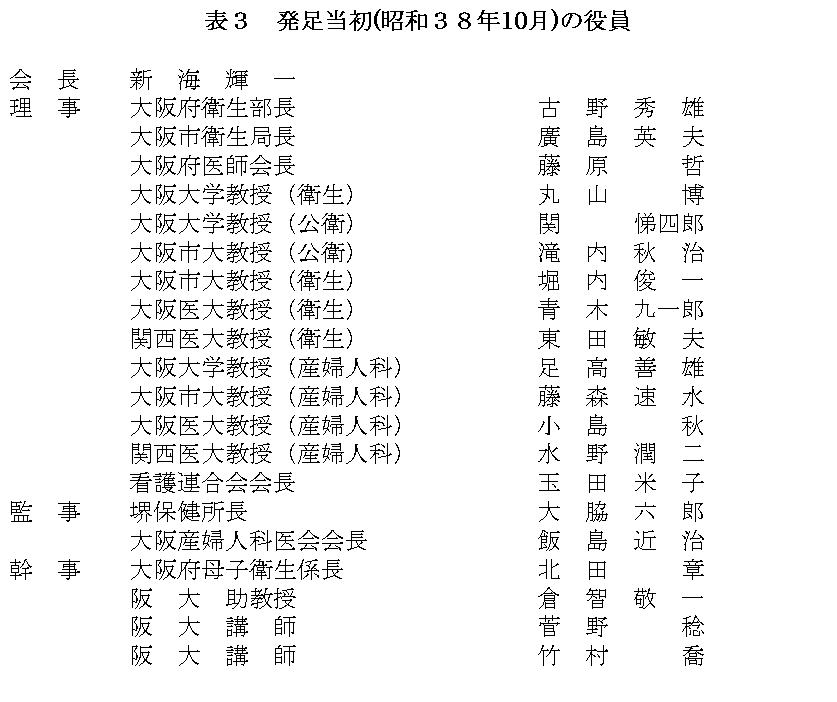

結局、将来、大阪府支部にもなり得るという含みで、大阪母性衛生学会を設立することに決定した。設立趣意書(表1)や規約(表2)も準備会で用意されたものから、これらの意見に則るものに改正されることになった。同時に役員を別記(表3)の通り決定した。

尚、閉会後、森山教授らをまじえ、翌日の学会運営、総会議事などについて打ち合わせの後、懇親会にうつった。このように、大阪母性衛生学会(大阪府支部)は発起人会という形で、第3回日本母性衛生学会の前夜に太閤園で誕生した。

3.大阪母性衛生学会40年の歩み

上述のように大阪母性衛生学会は、昭和37年(1962)10月25日に、太閤園において発起人会という形で呱呱の声をあげた。以来40年、紆余曲折を経て、今日に至っている。

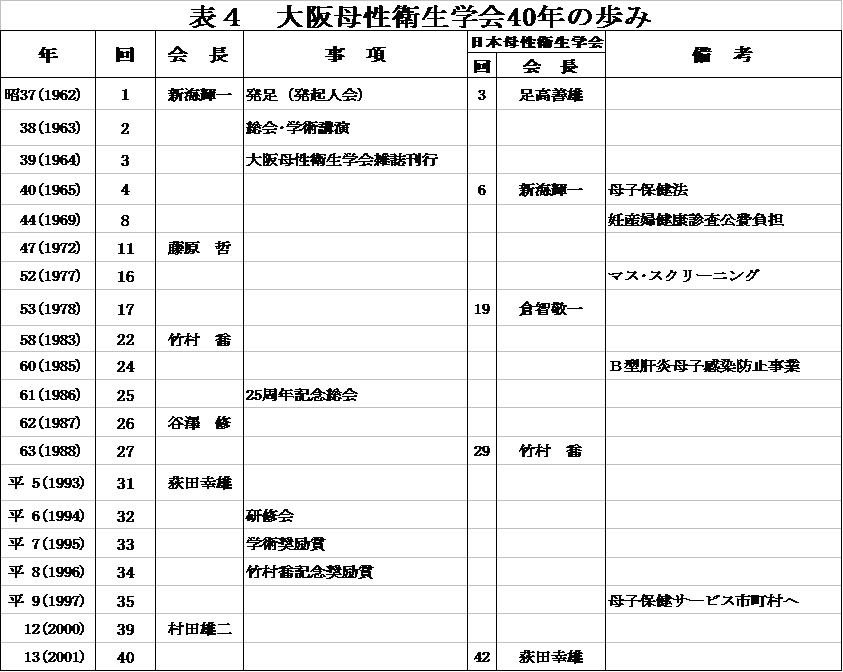

1)会長(表4)

結成時の初代会長には新海輝一が就任、以後、第2代 藤原哲(昭和47年~57年度)、第3代 竹村喬(昭和58年~62年度)、第4代 谷沢修(昭和62年~平成4年度)、第5代 荻田幸雄(平成5年~平成11年度)、第6代 村田雄二(平成12年度~)が会長になっている。

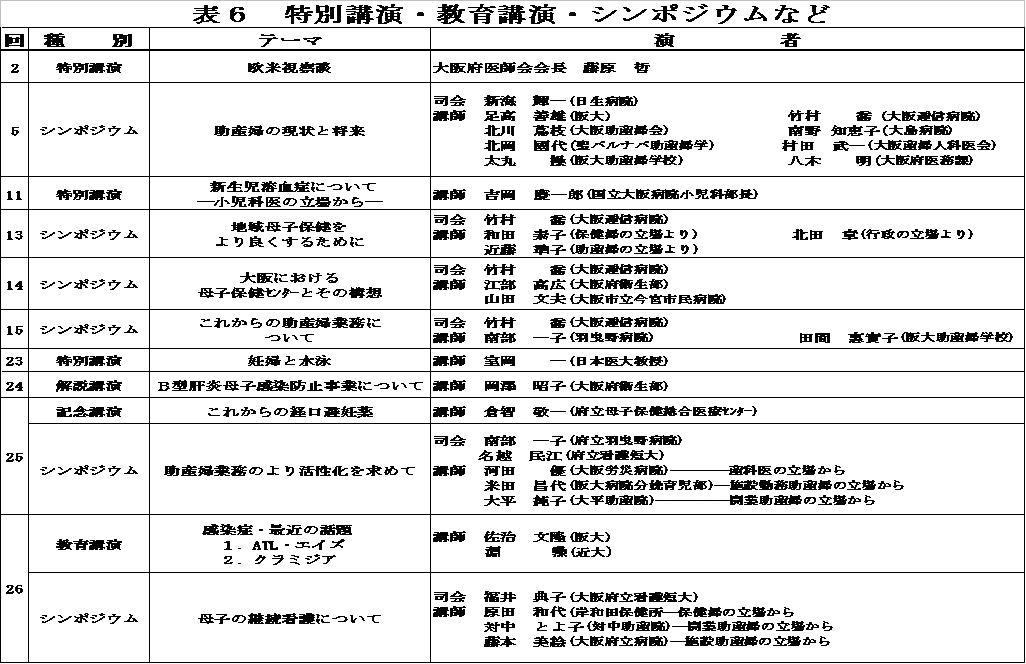

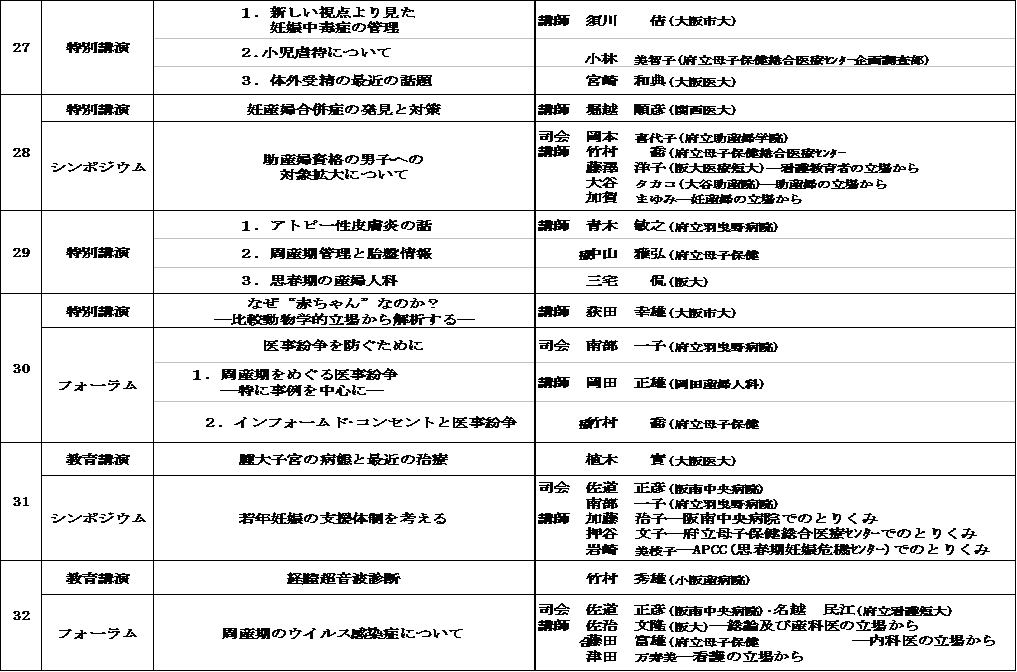

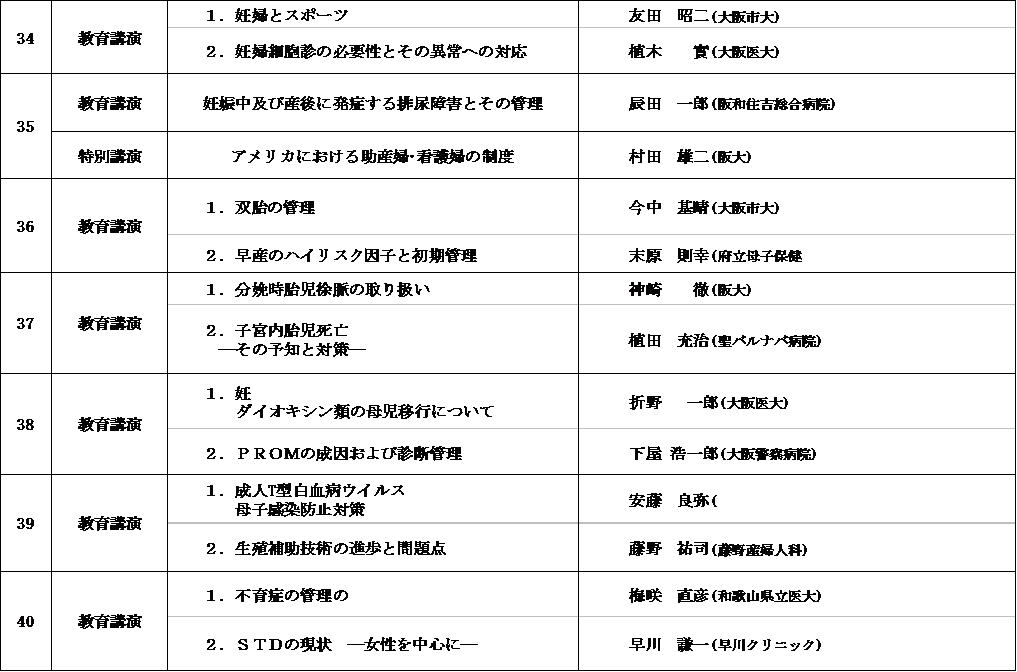

2)總会・学術集会(表5、6、図1)

第2回の総会は翌年10月に開かれた。以後毎年1回ずつ、総会・学術集会が開催され、雑誌(大阪母性衛生学会雑誌)の刊行とともに、本会の主な事業となっている。

学術集会で発表された演題数から、本学会の動きをみると、最初(第2回)は物珍しさも手伝ってか17題あったが、 それ以後は、演題集めに苦労したくらいで、第12回~13回くらいまではせいぜい10題余りしかなかった。 その後、会員の関心が高まったせいか漸増し、第17回くらいからは20題を越えることが多くなり、最近は40題前後発表されるようになった。

表5 大阪母性衛生学会の総会・学術集会

| 回 | 年 月 日 | 総会会長 | 学術集会長 | 会場 | 演題 ()は日本 |

備考 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1962 S37、10、25 |

新海 輝一 | (新海 輝一) | 太閤園 | 第3回日本母性衛生学会前日 | |

| 2 | 38,11,30 | 同上 | 藤沢薬品工業大ホール | 17 | 総会、学術講演 | |

| 3 | 39,10,31 | 同上 | 同上 | 10 | 総会、学術講演 | |

| 4 | 40,10,23 | 同上 | 日本生命中之島ビル | 10(22) | 第6回日本母性衛生学会を兼ねて 特別講演、シンポジウム、学術講演 |

|

| 5 | 41,11,12 | 同上 | 日本生命本社南館8Fホール | 5 | 総会、学術講演、シンポジウム | |

| 6 | 42,11,11 | 同上 | 同上 | 11 | 総会、学術講演 | |

| 7 | 43,12,14 | 同上 | 同上 | 11 | 総会、学術講演、映画 | |

| 8 | 44,12,13 | 同上 | 同上 | 9 | 総会、学術講演 | |

| 9 | 1970 45,12,12 |

同上 | 同上 | 12 | 総会、学術講演、映画 | |

| 10 | 46,12,11 | 同上 | 日本生命中之島研究所 | 14 | 総会、学術講演、映画 | |

| 11 | 48, 3, 3 | 藤原 哲 | 同上 | 11 | 総会、学術講演、特別講演 | |

| 12 | 49, 3, 9 | 同上 | 同上 | 12 | 総会、学術講演、映画 | |

| 13 | 49,11,30 | 同上 | 関電ホール(関電会館地下) | 7 | 総会、学術講演、シンポジウム | |

| 14 | 51, 2,28 | 同上 | リバーサイドホテル | 19 | 総会、学術講演、シンポジウム | |

| 15 | 51,11,27 | 同上 | チサンホテル | 11 | 総会、学術講演、映画、シンポジウム | |

| 16 | 53, 2,25 | 同上 | リバーサイドホテル | 17 | 総会、学術講演、映画 | |

| 17 | 53,10,12~13 | 同上 | (倉智 敬一) | 中之島公会堂 | 23(156) | 第19回日本母性衛生学会を兼ねて |

| 18 | 1980 55, 2, 9 | 同上 | ホテルエコーオーサカ | 21 | 総会、学術講演、映画 | |

| 19 | 56, 2,21 | 同上 | 大阪府社会福祉会館 | 19 | 総会、学術講演、映画 | |

| 20 | 56,10, 3 | 同上 | 大阪府中小企業文化会館 | 19 | 総会、学術講演 | |

| 21 | 58, 2,26 | 同上 | 大阪府社会福祉指導センター | 20 | 総会、学術講演 | |

| 22 | 59, 2, 4 | 竹村 喬 | 同上 | 18 | 総会、学術講演 | |

| 23 | 1985 60, 2,23 | 同上 | 薬業年金会館 | 20 | 総会、学術講演、特別講演 | |

| 24 | 61, 2,22 | 同上 | 大阪府社会福祉指導センター | 22 | 総会、学術講演 | |

| 25 | 61,12,20 | 同上 | 薬業年金会館 | 25周年記念総会、シンポジウム、記念講演 | ||

| 62, 2,21 | 同上 | 竹村 喬 | 大阪府社会福祉指導センター | 30 | 学術集会 | |

| 26 | 62,9,19 | 竹村 喬 | 大阪府社会福祉指導センター | 総会、教育講演、シンポジウム | ||

| 63,2,18 | 谷澤 修 | 谷澤 修 | 同上 | 30 | 学術集会 | |

| 27 | 63,9,29~30 | 谷澤 修 | (竹村 喬) | 大阪厚生年金会館 太閤園 | 54(311) | 第29回日本母性衛生学会を兼ねて、学術集会 |

| 1989 H1,2,25 | 同上 | 谷澤 修 | 薬業年金会館 | 総会、特別講演 | ||

| 28 | 1, 9,16 | 同上 | 同上 | 総会、特別講演、シンポジウム | ||

| 1990 2, 2,24 | 同上 | 同上 | 同上 | 27 | 学術集会 | |

| 29 | 2, 9,29 | 同上 | 同上 | 総会、特別講演 | ||

| 3, 2,16 | 同上 | 同上 | 同上 | 23 | 学術集会 | |

| 30 | 3, 9, 7 | 同上 | 同上 | 特別講演、フォーラム | ||

| 4, 2,29 | 同上 | 高山 克巳 | 同上 | 34 | 学術集会 | |

| 31 | 4, 9,19 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演、シンポジウム | ||

| 5, 2,27 | 同上 | 南部 一子 | 同上 | 41 | 学術集会 | |

| 32 | 5, 7, 3 | 同上 | 同上 | 総会、フォーラム | ||

| 6, 2,19 | 荻田 幸雄 | 荻田 幸雄 | 同上 | 38 | 学術集会 | |

| 33 | 6, 7, 2 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 1995 7, 2,18 | 同上 | 新田 一郎 | 同上 | 44 | 学術集会 | |

| 34 | 7, 7,29 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 8, 2,17 | 同上 | 西野 英男 | 同上 | 44 | 学術集会 | |

| 35 | 8, 7,13 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演、特別講演 | ||

| 9, 2, 1 | 同上 | 小早川 和子 | 同上 | 40 | 学術集会 | |

| 36 | 9, 7,26 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 10, 2,14 | 同上 | 中村 悦朗 | 同上 | 36 | 学術集会 | |

| 37 | 10, 7,25 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 11, 2,13 | 同上 | 中村 悦朗 | 同上 | 38 | 学術集会 | |

| 38 | 11, 7,31 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 2000 12, 1,29 | 同上 | 田間 惠實子 | 同上 | 39 | 学術集会 | |

| 39 | 12, 7,22 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 13, 2,17 | 村田 雄二 | 西野 英男 | 同上 | 34 | 学術集会 | |

| 40 | 13, 7, 7 | 同上 | 同上 | 総会、教育講演 | ||

| 41 | 14, 2, 9 | 同上 | 山地 建二 | 同上 | 33 | 学術集会 |

3)研修会(表7)

平成6年、荻田会長時代、会員(主に助産婦を対象)の生涯研修及び知識の向上を目的として、初めて開催され、今日に至っている。

| 年 | 主題 | 回 | 月日 | 場所 | テーマ | 講師 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 平成6年度 | 超音波入門 | 1 | H6年8月6日 | 三和メディカルセンター | 超音波入門 | 竹村 秀雄 | |

| 2 | H6年9月~11月 | 実習(研修病院) | |||||

| 3 | H7年1月28日 | 実習のまとめ・助言 | 竹村 秀雄 石塚 和子 大平 純子 |

||||

| 平成7年度 | 更年期障害 | 1 | H7年9月30日 | 大阪市大 | 健常成人女性に見られる不定愁訴とその加齢に伴う推移 | 司会・解説 竹村 喬 | 白田 久美子 |

| 更年期不定愁訴患者への対応について | 後山 尚久 | ||||||

| 更年期婦人に対するホルモン補充療法 | 西川 潔 | ||||||

| 2 | H7年11月18日 | 大阪市大 | 骨粗鬆症の予防 | 廣田 憲二 | |||

| 更年期障害療法におけるホルモン剤の脂質代謝に及ぼす影響 | 堀越 順彦 | ||||||

| 更年期障害におけるその他の問題 | 荻田 幸雄 | ||||||

| 平成8年度 | 思春期の性 | 1 | H8年10月12日 | 大阪市大病院 | 思春期の性 | 石川 英二 | |

| 2 | H8年11月 2日 | 思春期の性 | 大川 玲子 | ||||

| 平成9年度 | 遺伝相談 | 1 | H9年10月25日 | アベノメディックス研修センター | 遺伝相談の基礎 | 松本 雅彦 | |

| 2 | H9年11月15日 | 看護と遺伝相談 | 富和 清隆 | ||||

| 平成10年度 | 1 | H10年11月7日 | 大阪市大病院 | 医療事故を防ぐために | 鮎澤 純子 | ||

| 平成11年度 | 1 | H11年9月25日 | 大阪市大病院 | 医療現場における患者とのよりよき関係の構築 | 浅井 賢 | ||

| 平成12年度 | 1 | H12年10月28日 | 大阪府助産婦会館 | 低用量ピル | 倉智 博久 |

4)学術奨励賞・竹村喬記念奨励賞(表8)

平成7年、荻田会長の意向により、前年度に発表された優秀な論文に対し、学術奨励賞を贈ることになった。また、竹村喬名誉会員が叙勲(平成6年秋、勲三等)を記念して同様の主旨で、本会に寄付があったので、記念奨励賞が平成8年から設けられた。

| 受賞 | 発表 | 学術奨励賞 | 竹村喬記念奨励賞 |

|---|---|---|---|

| 平成 7 | 平成 5 |

妊婦水泳教室への参加およびスポーツ経験による母親の自己評価への影響について 大阪大学医学部附属助産婦学校 北川薫、他 |

|

| 8 | 6 |

分娩後の早期母児接触と育児期の母親の対児感情の関連について 大阪大学医学部附属助産婦学校 吉村尚恵 |

温罨法による産痛緩和 北野病院産科 香川由貴子 |

| 9 | 7 |

超音波診断法(アキレス)を用いた妊婦並びに褥婦の骨量測定とその意義 谷口病院 橋上英子、他 |

産後ケア事業に関する意識調査 ―大阪府下の母親を対象に― 大阪府助産婦会 浅見恵梨子、他 |

| 8 |

周産期における虐待発生予防の検討 ―助産婦に必要とされる視点― 大阪府助産婦学院 宮内和枝、他 |

思春期外来における援助に関する研究 ―初期情報からみた受診者の自己像― 大阪大学医学部保健科 小山田浩子、他 |

|

| 10 | 9 |

思春期外来受診者へのカウンセリング マインドアプローチ ―家族看護の視点から― 大阪大学医学部附属病院産婦人科外来 原口範子、他 |

妊産褥婦の医療スタッフを中心とする対人感情理解の構造的変容について ―Doll Location Testによる検討― ベルランド看護助産専門学校 岡田美佐代、他 |

| 11 | 10 |

色が褥婦に与える心理的影響 国立大阪病院附属看護助産学校助産学科18回生 岩本明美、他 |

新生児2週間健診の意義について ベルランド総合病院 楠畑真由美、他 |

| 12 | 11 |

マタニティ・ドライビングに対する意見 ―質問紙の自由記載回答欄から― 大阪大学医学部保健学科 中嶋有加里、他 |

顔貌の出生直後の経時的変化 大阪大学保健学科 平田直子、他 |

| 13 | 12 |

母体搬送された妊産婦の心理調査 ベルランド総合病院 坂田千晃、他 |

母乳栄養確立のための調査と試み 飯藤産婦人科医院 重信香織、他 |

5)会員数(図2)

30人余りの発起人で発足した本学会は、大阪産婦人科医会の全員(1200余名)と助産婦・看護婦・保健婦・助産婦学校学生・行政などの参加により、現在は1500~1600名の会員をようしている。

4.大阪で開催された日本母性衛生学会

日本母性衛生学会は過去4回大阪で開かれている(表9)。すなわち第3回(昭和37年)足高善雄、第6回(昭和40年)新海輝一、第19回(昭和53年)倉智敬一、第29回(昭和63年)竹村喬、第42回(平成13年)荻田幸雄が会長として学会を主宰している。何れの学会も支部(大阪母性衛生学会)が一丸となってこれをバックアップし、学会を成功に導いた。この日本母性衛生学会の開催が、支部会員に大きなインパクトを与え、ひいては大阪母性衛生学会の発展に貢献してきた。

表9 大阪で開催された日本母性衛生学会

- 第3回

- 会長:足高善雄

- 会期:昭和37年10月26日

- 会場:大手前会館

- シンポジウム:「周産期死亡について」(座長 森山 豊) 橋本 清、浜口剛一、丸山 博、山村博三

- 一般演題数:40題

- 第6回

- 会長:新海輝一

- 会期:昭和40年10月23日

- 会場:日本生命中之島ビル

- 特別講演:「母子衛生の歴史的考察」 丸山 博 (座長 新海輝一)

- シンポジウム:「母子保健法案をめぐる諸問題」 (座長 森山 豊) 北田 章、津野清男、小倉襄二、萩島武夫、中川 弘

- 一般演題数:35題

- 第19回

- 会長:倉智敬一

- 会期:昭和53年10月12日~13日

- 会場:大阪中之島中央公会堂

- 特別講演:「欧米の母子保健事情について」竹村 喬 (座長 森山 豊)

- 会長講演:「乳汁分泌調節機構」 倉智敬一 (座長 塩島令儀)

-

シンポジウム:

Ⅰ「母性と勤労」(座長 塚田一郎) 鈴木三郎、鈴木栄子、佐道正彦、藤沢洋子

Ⅱ「未熟児を生まないために」(座長 河田 優)久富 雄、野平知雄、今井史郎、松山栄吉、高山克巳 - 一般演題数:156題

- 第29回

- 会長:竹村 喬

- 会期:昭和63年9月29日~30日

- 会場:大阪厚生年金会館、太閤園

- 会長講演:「周産期センターとそのあり方」竹村 喬 (座長 八神喜昭)

- 特別講演:「体外受精と母性」 森 崇英 (座長 谷澤 修)

- 特別講演:「母乳確立について」 水野正彦 (座長 望月真人)

-

教育セミナー:「周産期感染症」(座長 一條元彦)

① 佐治文隆「エイズ・ATLの周産期感染」

② 保田仁介「妊娠時の感染」

③ 荻田幸雄「早産、前期破水と感染」 -

シンポジウム

Ⅰ「今あらためて助産婦とは―21世紀をめざして―」(座長 近藤潤子、高橋克幸)

① 南部一子「施設勤務助産婦の立場から」

② 石塚和子「開業助産婦の立場から」

③ 前原澄子「助産婦教育の立場から」

④ 中村隆一「産科医の立場から」

⑤ 吉村典子「産婦の立場から」

Ⅱ「周産期医療の地域化―その現状と展望―」(座長 中野仁雄、唯 正一) -

基調講演

「わが国における周産期医療の地域化」本多 洋

① 佐藤啓治「神奈川県における周産期救急医療システム」

② 中村 敬「東京都の情報システム」

③ 野口圭一「愛知県における産科救急体制」

④ 藤井 悳「大阪の産婦人科診療相互援助システム」

追加:末原則幸、竹村秀雄 - 一般演題数:311題(6会場)

- 第42回

- 会長:荻田幸雄

- 会期:平成13年9月27日~28日

- 会場:ホテルニューオータニ

- 会長講演 『どうして少産少子になったのか?‐比較動物学的視点から‐』荻田幸雄

- 理事長講演 「『健やか親子21』と母性衛生学会」 岩崎寛和

- 特別講演 「母性と女性の相克を探る」 水野 肇

-

教育講演

[Ⅰ]「働く女性の環境」 圓藤吟史

[Ⅱ]「フェミニズムの視点から日本のエイズ・性感染症対策を考える‐性風俗産業女性の性行動・性感染症調査報告より‐」 木本絹子

[Ⅲ]「妊娠とたばこ」 竹村 喬

[Ⅳ]「21世紀における助産婦教育のあり方」 勝又浜子

[Ⅴ]「エビデンスの基づく周産期ケア」 佐藤郁夫

[Ⅵ]「周産期置ける細菌感染とその対策」 今中基晴

[Ⅶ]「妊産婦の立場から見た母体搬送」 河野勝一

[Ⅷ]「妊産婦死亡の防止対策」 正岡直樹

[Ⅸ]「生活習慣と周産期の疾患」 金山尚裕

-

シンポジウム

[Ⅰ]「ハンディキャップ児の出生に伴う両親への精神的援助を考える」

① 松本雅彦(産科医の立場から)

② 小西行郎(小児科の立場から)

③ 橋本洋子(臨床心理士の立場から)

④ 玉井真理子(家族の立場から)

[Ⅱ]「21世紀の家族を見据える」

① 宮下実 (動物における家族とは‐その配偶システムと性の役割)

② 西村正子 (産育習俗史からみた家族‐その関係性を探る)

③ 落合恵美子 (変わる家族と母子神話)

④ 倉石哲也 (今世紀の家族像‐家族療法から見た家族の機能と病理)

[Ⅲ]「DV(ドメスティック・バイオレンス)の現状とその対応を考える」

① 原田恵理子 (婦人相談人の立場から)

② 川喜田好恵 (カウンセラーの立場から)

③ 佐藤功行 (弁護士の立場か)

④ 加藤治子 (医療者の立場から)

[Ⅳ]「妊娠・出産に関する安全性と快適さの確保‐より生理的な分娩を目指して」

① 神崎 徹 (胎児心拍数異常の取り扱い)

② 上妻志郎 (骨盤位分娩)

③ 中井祐一郎 (多胎妊娠の分娩)

④ 久 靖男 (開業産婦人科医の取り組み‐母子の絆の形成のために)

⑤ 原口眞紀子 (大学病院における助産婦の役割)

⑥ 比嘉京美 (開業助産婦の取り組み)

5.大阪の母子保健

1)母子保健の始まりと大阪

大阪における母子保健は日本最古の歴史を誇るものが多く、日本の母子保健は大阪から始まったといっても過言ではない。助産婦という名称ができたのも、助産学の講義を始められたのも大阪である。保健婦活動の第一歩を印したのも、また大阪である。

(1)助産婦活動の始まり

明治9年(1876)に、岡沢貞一郎により大阪府病院において、本邦初の産婆学講義が行われた。これが産婆学講義の始まりである。次いで明治10年(1877)産婆営業鑑札が初めて付与され、これが産婆免許の始めとなった。また明治21年(1888)大阪産婆組合が全国に先がけて結成された。

明治29年(1896)、緒方病院より「助産之栞」が発行された。これが助産婦雑誌の始めである。明治44年(1911)緒方正清が「産婆の代わりに助産婦と命名すべし」と講演した。これが"助産婦"呼称の始まりである。

大正8年(1919)林蝶子の寄付により、大阪扇町本庄産院(院長 余田忠吾)が開設された。これが無料産院の始まりである。

(2)保健婦活動の始まり

昭和2年(1927)乳幼児保護に先鞭をつける「大阪乳児保護協会」が発足し、乳幼児保護の始まりとなった。昭和5年(1930)乳幼児・妊産婦の訪問看護が大阪朝日新聞社社会事業団により始められた。これが保健婦活動の始まりである。

一方、わが国の母子保健活動は保健所に負うところが多い。昭和13年(1938)5月6、富田林保健所が開設された。麹町保健所とともに日本最初の保健所である。また昭和17年(1942)、わが国最初の指定保健婦学校として、大阪府立厚生院(昭和12年府立社会衛生院)が設立された。

(3)最初の周産期センター

昭和56年(1981)、全国最初の周産期センターとして、府立母子保健総合医療センターが設立された。

2)大阪における助産婦教育の歴史(表10)

上述の如く、明治9年わが国最初の助産婦教育が行われ、産婆養成所などの名称で終戦後まで続いた。保助看法が出来てから助産婦学校となり、現在に至っている。ただ、最近は助産婦教育は大学でも行われるようになり、統廃合が一部で行われている。

3)大阪産婦人科医会の果す役割(表11)

昭和24年大阪産婦人科医会の結成以来、戦後のベビーブームなどで会員数は急増した。分娩もそれまでは殆どが自宅分娩であったが、その後施設分娩が増加(昭和35年頃、自宅分娩と施設分娩が殆ど同数)し、最近は殆ど施設分娩となった。施設分娩では助産婦とともに母子保健の主役をなすようになり、その果す役割は大きい。特に本学会の会員数の8割を占め、大きな経済的基盤となっており、その貢献度の高いことはいうまでもない。

表11 大阪産婦人科医会の歩み

| 明治38年(1905) | 大阪産婦人科親睦会 | ||||

| 昭和15年(1940) | 大阪婦人科医会 | ||||

| 昭和17年(1942) | 大阪母性保護会 | ||||

| 戦時中 | |||||

| 終 戦 | |||||

| 昭和24年(1949) | 大阪婦人科医会 | ||||

| (日産婦) | (会長) | (会長) | (事務所) | ||

| 昭和25年(1950) | 日産婦総会 | 吉松信宝 | 広瀬豊一 | 藤原病院 | |

| 昭和26年(1951) | 緒方祐将 | ||||

| 昭和27年(1952) | 柏原長弘 | ||||

| 昭和28年(1953) | 吉松信宝 | 阪大病院 | |||

| 昭和29年(1954) | 緒方祐将 | ||||

| 昭和30年(1955) | 新海輝一 | ||||

| 昭和35年(1960) | 大阪産婦人科医会 | と改称 | |||

| 昭和38年(1963) | 日産婦総会 | 藤森速水 | 飯島近治 | ||

| 昭和41年(1966) | 臨床大会 | 小島 秋 | |||

| 昭和34年(1969) | 藤原 哲 | ||||

| 昭和45年(1970) | 日産婦総会 | 足高善雄 | |||

| 昭和47年(1972) | 臨床大会 | 水野潤二 | |||

| 昭和52年(1977) | 棚橋 馨 | ||||

| 昭和58年(1983) | 日産婦総会 | 倉智敬一 | 福井雅夫 | ||

| 昭和63年(1988) | 日産婦総会 | 須川 佶 | |||

| 平成 1年(1989) | 岡井 章 | ||||

| 平成 2年(1990) | 日本自転車協会 | ||||

| 平成 4年(1992) | 代行 竹村 喬 | ||||

| 平成 5年(1993) | 日産婦総会 | 谷澤 修 | 新田一郎 | ||

| 平成11年(1999) | 西野英男 |

6.むすび

大阪母性衛生学会の誕生と総会・学術集会・研修会を中心に40年間の動きを概観するとともに、大阪で開かれた日本母性衛生学会の概略と大阪における母子保健の歴史と現状を併せ述べた。

大阪の母子保健は歴史的に古く、この古いよき歴史風土に育った大阪母性衛生学会は、全国の先兵として活動しつづけて来た。この大阪の土壌を大切にし、21世紀の母子保健の向上に役立つよう、本学会も、なお一層の研鑽を重ね、益々の発展を願うものである。そのためには、「妊産婦を取り巻く産科医、助産婦、保健婦、看護婦、それから行政、公衆衛生の方々が一緒になって、学会活動や、各種の調査事業などを行う」という設立主旨を忘れることなく、関係者手を携えて母と子の為に懸命の努力を捧げたい。皆様のご健闘をこいねがいむすびとしたい。

本論文の要旨は、平成13年9月27~28日第42回日本母性衛生学会のパネル展示に発表し、同14年2月9日の第40回大阪母性衛生学会学術集会において記念講演として報告した。

稿を終るに臨み、荻田第42回日本母性衛生学会会長、村田大阪母性衛生学会会長に感謝する。

文献

1)竹村喬:大阪母性衛生学会設立10年を偲んで 大阪母性衛生 10・11合併号,29~31,1971

2)竹村喬:大阪府支部結成の思い出 大阪母性衛生 23,93~95,1987

3)竹村喬:本学会25年の歩み 大阪母性衛生 23,96~121,1987

4)竹村喬:大阪母子保健百年の歩み 大阪産婦人科医会会報 7,15~21,1988